個人事業主として独立するのは、自由と可能性を手に入れるためのひとつの手段と考えています。

しかし、私含めて、初めてだとどのような手続きが必要なのか、どこに何を提出するのかは分かりづらく、漠然とした不安があると思います。

本記事では、個人事業主になるために必要な準備から具体的な手続きを、私の実体験に基づいて解説します。

個人事業主になるための事前準備

私は、独立する前に以下の準備を整えることで、スムーズなスタートが可能になりました。

- 職務経歴の整理:自身が持つ知識や経験を整理し、どのような顧客をターゲットにするか検討

- 自己紹介資料作成:上記で整理した内容を基に、顧客に自身をアピールするための資料作成

※私の場合は、5枚程度で職務要約とアピールポイント2点を説明する資料を準備しています。 - 銀行口座の準備:個人事業でのみ利用する銀行口座、可能であればクレジットカードも準備

※プライベートと明確に分けた方が管理がしやすい。

開業前に必要な書類

開業届の提出

私は家の近くに税務署があったので、持参して提出しました。

・提出期限:開業から1ヶ月以内

・提出先:管轄の税務署

・提出方法:

・e-Tax:電子申請が可能

・持参:税務署の窓口で提出

・郵送:控えと返信用封筒を同封して郵送

住所、職業、屋号、開始日、事業の概要などで、私の場合は以下記載をしました。

・職業:プロジェクトマネージャー

・屋号:空欄

・事業概要:システム導入のプロジェクトマネジメントもしくはプロジェクトサポート(プロジェクトマネジメントオフィス)機能の提供

青色申告承認申請書の手続き

こちらも税務署に提出する書類で、節税効果が大きいため、必ず提出することをおすすめします。私は65万円控除で申請しました。

※書類の記載内容は、開業届とほとんど同じかと思います。

・提出先:管轄の税務署

・提出期限:

・開業年の3月15日まで、もしくは開業から2ヶ月以内

※開業後2ヶ月以内が締切とのことですが、開業届と同日に提出するのが楽かと思います。

・簿記の形式/帳簿について:

| 控除額 | 簿記の形式 | 必要な帳簿 |

|---|---|---|

| 55万円(65万円)の控除 | 複式簿記 | 現金出納帳 売掛帳 買掛帳 経費帳 固定資産台帳 預金出納帳 総勘定元帳 仕訳帳 |

| 10万円控除 | 簡易簿記 | 現金出納帳 |

・青色申告特別控除(65万円、55万円、10万円)を受けられる

・最大3年間赤字の繰り越し、前1年間の繰り戻しができる

・30万円未満の固定資産が全額経費になる

・提出書類の控えをもらう:

金融機関から融資を受けたりする際に提出を求められる可能性があるため、税務署への提出分だけでなく、控えも作成して受付印を押してもらう。

・青色申告は複式簿記が必要になる:

→ 会計処理が複雑になる会計ソフトを使用することで記帳が楽にできる。

適格請求書発行事業者の登録申請書

こちらも税務署に提出する書類ですが、課税売上高が1,000万円を超える事業者だったため、提出しました。

記載内容も、そこまで多くなく、書類作成自体は簡単だと思います。

・提出先:管轄の税務署

・提出期限:課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出する必要

・課税売上高が1,000万円を超えない方は免税事業者の方が良い可能性はありますが、取引先との関係もあると思いますので、提出すべきかは良く検討された方が良いかと思います。

任意継続被保険者 or 国民健康保険 加入

私の場合、前年度の収入や今後の売上を考えると、当時勤めていた会社の任意継続被保険者の方が、健康保険料を安く抑えることができたため、勤務期間中に任意継続被保険者の加入手続きをしました。

・提出先:お住まいの市町村の国民健康保険の窓口

・提出期限:14日以内

・必要な書類:退職日、もしくは社会保険資格喪失日がわかる書類

(退職証明書・離職票・健康保険資格喪失証明書・扶養認定資格喪失証明書等)

・提出先:前職で所属していた健康組合

・提出期限:資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内

収入によっては、国民健康保険に加入した方が安い場合もあると思いますので、計算した上で判断された方が良いかと思います。(良ければ以下のシミュレーターをご利用ください)

なお、私は、任意継続被保険者は2年の期間限定のため、その後のことを考えて、約1年後にマイクロ法人を設立し、そちらで社会保険料を支払うように切り替えました。

国民年金加入の手続き

国民年金の納付のために、役所での手続きが必須です。

私は、付加保険料の納付もしています。

・提出先:住所地の市区役所または町村役場

・提出期限:退職日の翌日から14日以内

・必要な書類:基礎年金番号通知書、または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

独立後に注意すべきポイント

個人事業主として活動している中で感じた気をつけるべきポイントを解説します。

① 収入の変動に備える

- フリーランスは収入が不安定になりがち。

- 3ヶ月分以上の生活費を確保しておく

- 案件が途切れた場合の対応策

- 副収入(ブログ・アフィリエイトなど)の確保

- 定期案件を増やす工夫 など

② 確定申告の準備

- 1年に1度、確定申告(2月16日~3月15日)が必要。

- 会計ソフトを活用すると記帳作業がラク。

- レシートや領収書の管理はこまめに実施。

③ 各種税金支払いのための余剰資金の準備

| No. | 税金 | 支払い期限 |

|---|---|---|

| 1 | 所得税 | 毎年3/15までに支払いが必要 ※前年納税額に応じて予定納税(7/31(第1期分),11/30(第2期分)) |

| 2 | 消費税 | 課税事業者を選択の場合、毎年3月末までに支払いが必要 ※前年消費税により中間納税の可能性有 |

| 3 | 住民税 | 6/30(第1期分),8/31(第2期分),10/31(第3期分),翌年1/31(第4期分)に支払いが必要 |

| 4 | 固定資産税・償却資産税 | 4月末(第1期),7月末(第2期),12月末(第3期),翌年2月末(第4期)支払いが必要※対象資産がある方のみ |

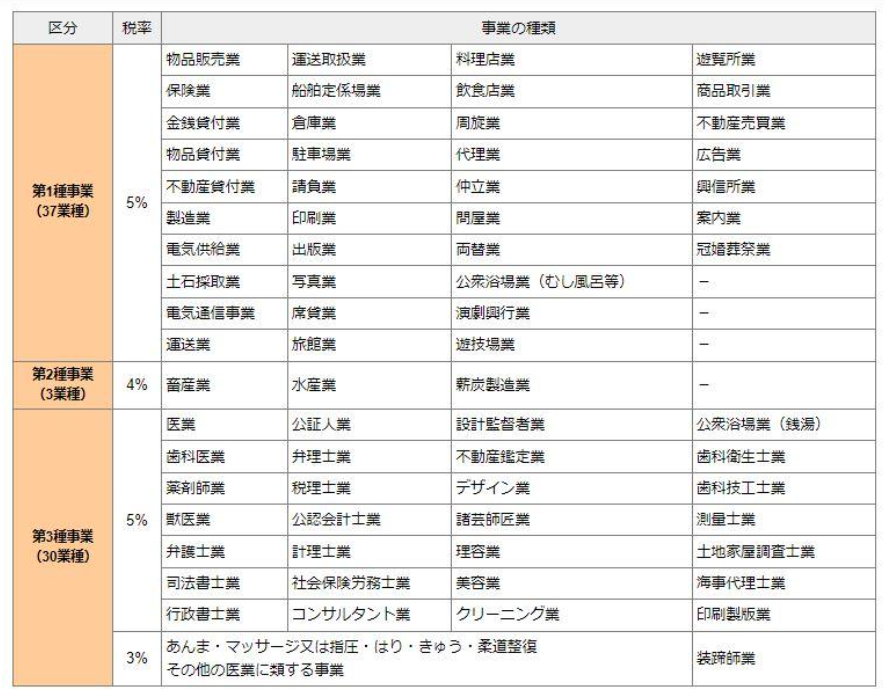

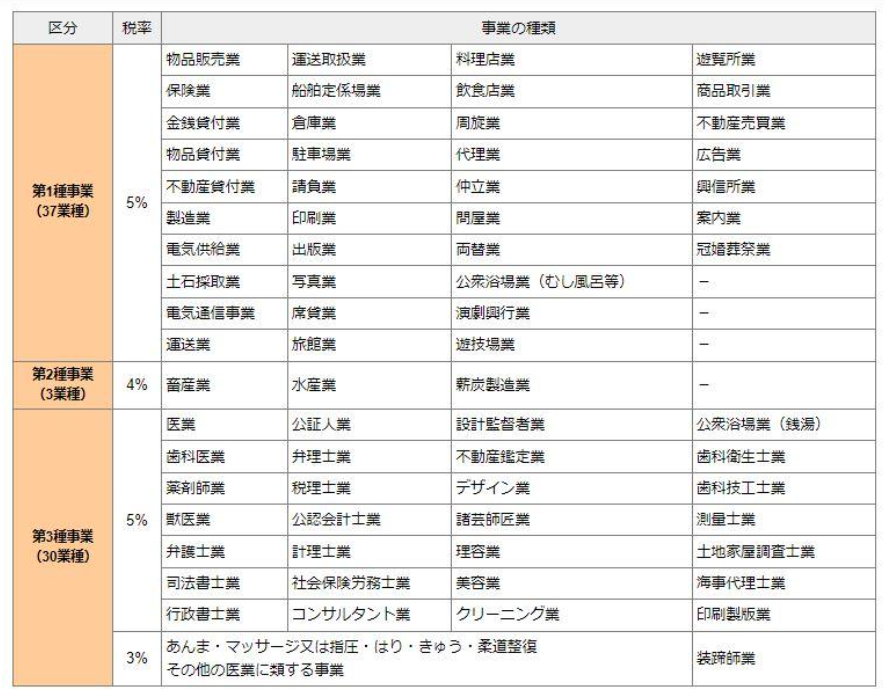

| 5 | 個人事業税 | 法廷業種該当&事業所得額が290万円を超える場合、支払いが必要(割合は下記表)  個人事業税の法定業種と税率(出典:東京都主税局) |

所得税・住民税・個人事業税の計算は下記のシミュレーターで可能です。

よろしければご利用ください。

まとめ|個人事業主をスムーズにスタートするために

適切な準備と手続きを踏むことでスムーズに進めることができるかと思います!

個人事業主として活動開始後に役立つ情報も、以下の記事で発信していますので、皆さんのお役に立てば幸いです。

- 開業届や青色申告の手続きを忘れずに行う

- 税金や社会保険の仕組みを理解し、節税対策を考える

- 仕事の獲得方法や長期的なキャリア戦略を持つ

- 確定申告や経費管理を徹底することで、経営を安定させる

コメント